Riflessioni monastiche,

pensieri ispirati e parole di fede

In quella sera di confidenze e tradimenti il Maestro prese un pane ed un calice di vino, corpo donato e sangue versato per fare alleanza eterna fra Dio e gli uomini.

Un pane ed un sorso di vino, doni di Dio e del lavoro degli uomini, per nutrire e portare avanti la vita. Pane e vino da mangiare e bere per nutrirsi di Lui ed assimilare la sua vita, masticare e assorbire la sua esistenza, il suo sogno, Regno di Dio, facendo nostri le sue scelte e sentiment.

In memoria di Lui, non come semplice ricordo, ma rendendolo presente e vivo nell' oggi, divenendo con Lui e come Lui pane e vino per la vita del mondo, creando fraternità, solidarietà, condivisione, chinandoci sui piedi degli altri con tenerezza per servirli, cingendoci dell’unico paramento previsto dal Vangelo: l’asciugatoio.

Paramento che il Maestro non si è più tolto, riprendendo le vesti dopo la lavanda, lasciandolo come segno distintivo del discepolato vero, assimilato a Lui.

Nella Passione e croce il pane ed il vino da segno diventano realtà, corpo donato e sangue versato in fedeltà a Dio e agli uomini.

La croce nella sua forma richiama la dimensione verticale e orizzontale dell’amore, di quell' unico comandamento, da tenere unito, senza contrapporre Dio e l’uomo, semmai dare sempre priorità all’uomo a cui Dio dona la vita e non chiede la sua.

Il Sabato è il tempo del silenzio, ascoltare la vita, attendere il nuovo di Dio che si tesse e si gesta nel grembo della terra, per irrompere nel grido della risurrezione, della festa delle pietre rotolanti, perché la vita non può essere trattenuta, la morte non ha l’ultima parola. Gesù vive, per sempre. E noi con Lui.

Buon triduo santo.

I monaci da sempre hanno avuto un rapporto attento, di cura con il creato. Vivono scandendo il loro tempo con l’alternarsi delle stagioni attraverso l’anno liturgico.

I tempi di Avvento/Natale e Quaresima/Pasqua simboleggiano l’attesa e la resurrezione, la semina ed il raccolto, la vita nel suo dipanarsi nel tempo. Abitano il creato come metafora del cammino spirituale, simbolo della loro ricerca di sé stessi e di Dio.

Hanno dissodato terreni, come la propria anima, per renderli fertili e capaci di vita. Hanno strappato terra a paludi ed acquitrini per piantarvi viti ed ogni genere di frutti e vegetazione, così come nel cammino spirituale hanno tolto dal cuore attraverso l’ascesi la filautia, decentrando il proprio io e aderire all’Unum Necessarium, vivendo le promesse battesimali, che sono l’ideale monastico.

Hanno coltivato e custodito boschi, selve, monti. In essi hanno edificato monasteri ed eremi, perché la prossimità con la creazione fosse un aiuto alla lode di Dio ed alla contemplazione, proteggendo il silenzio e la solitudine dei monaci. Tra essi e il creato c’è un rispetto ed una custodia vicendevole.

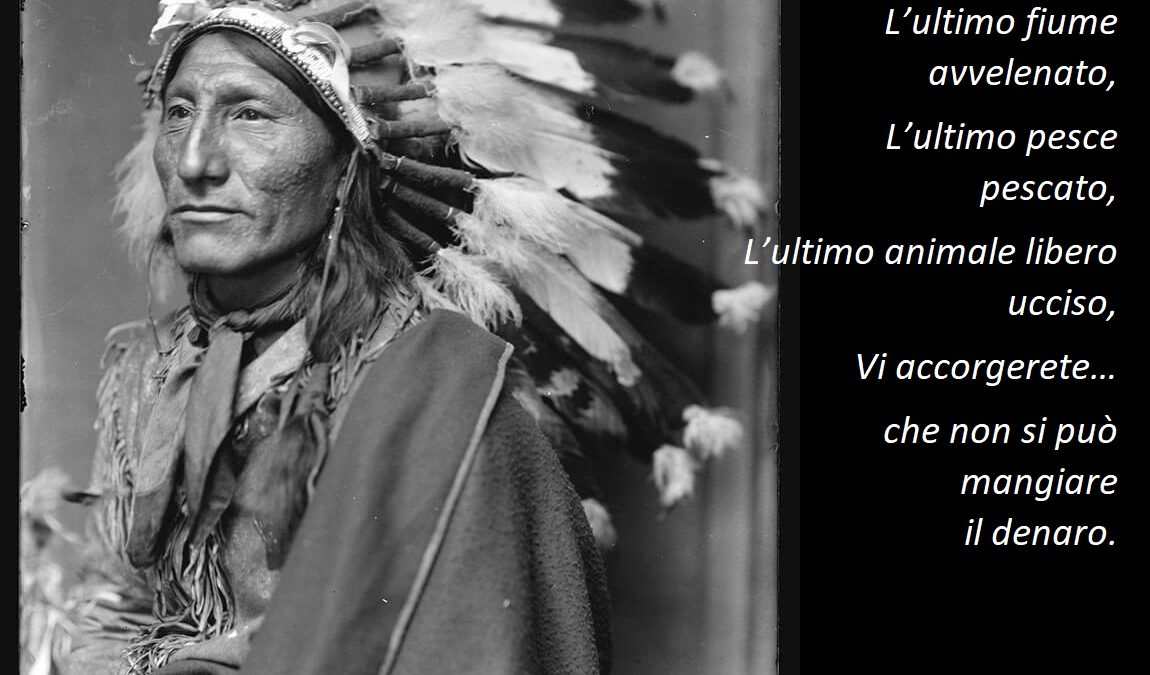

Il giardino dell’Eden, in cui Dio e l’uomo passeggiavano insieme, non è per i monaci un Paradiso da rimpiangere ma da costruire vivendo la consegna, data da Dio ad Adamo di coltivarlo ( עָבַד - ‘avad) e custodirlo ( שָׁמַר - shamar), per trarci sopravvivenza e mantenerlo al futuro per le nuove generazioni, dando concretezza al famoso detto dei nativi Americani che ricorda che la terra non l’abbiamo ricevuta in eredità dai padri ma in prestito dai figli, perché è di Dio.

I verbi ‘avad, coltivare/servire come atto liturgico e shamar custodire/osservare, sono accostati alla creazione come alla Sacra Scrittura, in quanto anche in essa si squaderna la gloria di Dio come nella Bibbia, il Creato porta dell’Altissimo significazione.

Per questo va coltivato, come atto di culto, per dirne la sacralità e custodito, avendone cura, attenzione, rispetto, perché è terra santa.

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la quaresima, il tempo che si richiama ai 40 anni di cammino del popolo d’Israele e ai 40 giorni di Yeshua nel deserto, Tempo di ascolto e di scelte.

Un cammino che si snoda, come diceva Don Tonino Bello, dalle ceneri sulla testa del Mercoledì delle Ceneri all’acqua sui piedi del Giovedì Santo. Elementi del bucato antico per togliere dalla nostra vita macchie, impurità, sozzure, che nel tempo hanno deturpato e sporcato il capolavoro di Dio che siamo noi. Il vestito battesimale griffato con la firma dell’Altissimo.

La Parola ci richiama fortemente a ritornare a Dio: שׁוּב, shûb, che in ebraico indica un invertire decisamente la direzione, non solo in senso mentale ma proprio fisicamente, rendendo scelte e azioni la volontà di conversione.

Ritornare con il cuore, שׁוּב, leb, alla nostra coscienza, l’io profondo. Per aprirci, lacerarci dall' interno alla Parola, perché possa radicarsi in noi, abitarci, divenendo luce ai nostri passi.

Tornare fra lacrime, in ebraico דמעה dim'ah, dove la prima lettera ד dalet, indica la porta attraverso la quale entriamo nella mem da cui מים maim, acqua, l’acqua primordiale della vita, che sgorga dalla sorgente, עין ain, animata dalla ח, het, respiro, che rivela la sacralità delle lacrime.

Lacrime che ammorbidiscono il cuore, lo liberano dalla sclerocardia, ritornare fra i lamenti, in ebraico קינה qinah, sentire i lamenti di una vita, uccisa dalla mediocrità, dalla mondanità, dall’apatia e dalla noia. Paralizzata dal passato e dalla paura del futuro, abortita nei sogni e nelle speranze, in una religiosità priva di passione e di cuore.

Tempo che ci è dato per ascoltare il grido di Dio che ci invita alla pace, a ricominciare, a lasciarci amare e ricreare dalla sua misericordia, in ebraico קינה , rachamim, da racham/utero, a rinascere dall'alto, da acqua e Spirito, dal grembo di Dio.

Il Maestro ci invita ad entrare in contatto con la nostra interiorità, a cercare e adorare Dio in Spirito e Verità, digiunando, ossia a vivere in sobrietà, potando tutto ciò che frena e ammala la vita.

Digiuno che non è togliere qualcosa dal piatto ma aggiungere un piatto, per condividere.

Preghiera che non è dire parole o avere uno spazio pubblico per incontrarsi con Dio, ma cercarlo nel cuore, il Maestro indica la dispensa, la parte più intima della casa, per dire che Dio è il nostro nutrimento, che alimenta il respiro della vita.

L’elemosina di solito discrimina chi dà da chi riceve, che crea superiorità, distanza, riconoscenza.

Il donare deve diventare non una azione ma uno stile di vita, che rialza e mette alla pari e che lascia liberi, il solo modo possibile per chinarsi su un fratello deve essere quello di offrirgli un appoggio per rialzarsi e riprendere in mano la propria vita, decidendo il proprio futuro.

Quaresima, quaranta giorni per abitare il deserto, in ebraico מדבר, midbar. Il luogo dove accade la Parola, e ci riporta al mondo per essere cristiani, cioè segni e presenza del Maestro, avendo in noi i suoi stessi sentimenti e sogni.